Jan.

12

Frauen aus und auf fremden Welten in Kinofilmen ab 1930

Kategorie Clubabend | Kommentare deaktiviert für Frauen aus und auf fremden Welten in Kinofilmen ab 1930

Was wäre, wenn … der Mensch bei der Erforschung des Weltraums nicht auf öde und leere Himmelskörper träfe, sondern schon sehr bald einer Vielzahl von humanoiden Völkern begegnete? Was wäre, wenn diese den Erdbewohnern nicht immer wohlgesonnen wären? Und was wäre, wenn bei all diesen Begegnungen Frauen eine herausragende Rolle spielten? Diesen Fragen ist eine Reihe von Science-Fiction-Filmen, wie z. B. Voyage to the Planet of Prehistoric Women nachgegangen, die von Lothar Powitz in Ausschnitten vorgestellt wurden.

Was wäre, wenn … der Mensch bei der Erforschung des Weltraums nicht auf öde und leere Himmelskörper träfe, sondern schon sehr bald einer Vielzahl von humanoiden Völkern begegnete? Was wäre, wenn diese den Erdbewohnern nicht immer wohlgesonnen wären? Und was wäre, wenn bei all diesen Begegnungen Frauen eine herausragende Rolle spielten? Diesen Fragen ist eine Reihe von Science-Fiction-Filmen, wie z. B. Voyage to the Planet of Prehistoric Women nachgegangen, die von Lothar Powitz in Ausschnitten vorgestellt wurden.

Darunter waren einige Filme, die vermutlich eine Mitschuld am schlechten Ruf der Science Fiction tragen, wie zum Beispiel Cat-Women of the Moon (1953), The Astounding She-Monster (1957) oder Fire Maidens from Outer Space (1956). Aber es gab auch einige Filme, die durchaus sehenswert sind, wie zum Beispiel Queen of Blood (1966, in Anlehnung an den sowjetischen Film Begegnung im All von 1963), Queen of Outer Space (1958; dt. In den Krallen der Venus) oder Journey to the Seventh Planet (1962). Alles weitgehend in Deutschland unbekannte Filme, die – mit einer Ausnahme – nie synchronisiert wurden. Bei einigen ist das vielleicht auch besser so. Jedenfalls war der Clubabend eine interessante Reise in eine längst vergangene (Science-Fiction)-Zeit.

Nov.

10

Clubabend im November

Kategorie Clubabend | Kommentare deaktiviert für Clubabend im November

Eigentlich war für den heutigen Clubabend ein Vortrag über das »Moon-Village« geplant, aber der Referent musste leider kurzfristig absagen. Zum Glück hatten wir einen Gast aus dem Süden, nämlich den Münchner Fan Ralf Bodemann, der nicht nur zum »Phantastischen Quartett« gehört, dass man regelmäßig auf SF-Conventions erleben kann, sondern der auch einer der Herausgeber der Fanzines !XAVER und !ALOIS ist. So hatten wir Gelegenheit, einiges über das Münchener Fandom zu erfahren und Ralfs Erinnerungen an Münchner Conventions und Begegnungen zum Beispiel mit Wolfgang Jeschke zu lauschen.

Eigentlich war für den heutigen Clubabend ein Vortrag über das »Moon-Village« geplant, aber der Referent musste leider kurzfristig absagen. Zum Glück hatten wir einen Gast aus dem Süden, nämlich den Münchner Fan Ralf Bodemann, der nicht nur zum »Phantastischen Quartett« gehört, dass man regelmäßig auf SF-Conventions erleben kann, sondern der auch einer der Herausgeber der Fanzines !XAVER und !ALOIS ist. So hatten wir Gelegenheit, einiges über das Münchener Fandom zu erfahren und Ralfs Erinnerungen an Münchner Conventions und Begegnungen zum Beispiel mit Wolfgang Jeschke zu lauschen.

Außerdem hatten wir noch Gelegenheit, die Clubtermine für das nächste Jahr zu planen. Das Ergebnis dieser Planung ist auf unserer Termin-Seite zu besichtigen.

Okt.

13

J. G. Ballard – Science Fiction als Paradoxon

Kategorie Clubabend | Kommentare deaktiviert für J. G. Ballard – Science Fiction als Paradoxon

J. G. Ballard gilt als einer der intelligentesten und faszinierendsten SF-Autoren des 20. Jahrhunderts, doch an seinen Inhalten scheiden sich die Geister. Ballard schrieb »Anti-SF«, die so manche Genrekonvention auf den Kopf stellt. Außerdem war er eine überaus faszinierende Persönlichkeit, die uns Hans Frey mit einem Vortrag nähergebracht hat.

Gleichzeitig war der Clubabend auch die Premiere von Hans Freys Sachbuch J. G. Ballard – Science Fiction als Paradoxon, mit dem die seit über zwanzig Jahren existierende Buchreihe SF PERSONALITY nun mit Band 25 bei MEMORANDA weitergeführt wird.

Sep.

8

50 Jahre Star Trek

Kategorie Clubabend | Kommentare deaktiviert für 50 Jahre Star Trek

War es Glück oder war es Zufall, dass unser Clubabend auf diesen Termin fiel? Genau heute vor 50 Jahren lief die erste Star-Trek-Folge in US-amerikanischen Fernsehen. Obwohl es den Club ANDYMON inzwischen seit über 30 Jahren gibt, wurde bisher noch nie ein Vortrag zum Thema Star Trek gehalten. Das 50-jährige Jubiläum des berühmten Franchise war ein schöner Anlass, außergewöhnliche Fakten über die Serien, Filme und das Star-Trek-Fandom zu präsentieren. Sabine Wohnig und Hardy Kettlitz erzählten beim Clubabend über Details, die vielleicht noch nicht jeder SF-Fan wusste. Und schwelgten in Erinnerungen. Ach ja, es ist lange her, seit man zum ersten Mal Star Trek im Fernsehen gesehen hat … Und schließlich posierten Sabine, Hardy und Maria noch für ein Erinnerungsfoto.

War es Glück oder war es Zufall, dass unser Clubabend auf diesen Termin fiel? Genau heute vor 50 Jahren lief die erste Star-Trek-Folge in US-amerikanischen Fernsehen. Obwohl es den Club ANDYMON inzwischen seit über 30 Jahren gibt, wurde bisher noch nie ein Vortrag zum Thema Star Trek gehalten. Das 50-jährige Jubiläum des berühmten Franchise war ein schöner Anlass, außergewöhnliche Fakten über die Serien, Filme und das Star-Trek-Fandom zu präsentieren. Sabine Wohnig und Hardy Kettlitz erzählten beim Clubabend über Details, die vielleicht noch nicht jeder SF-Fan wusste. Und schwelgten in Erinnerungen. Ach ja, es ist lange her, seit man zum ersten Mal Star Trek im Fernsehen gesehen hat … Und schließlich posierten Sabine, Hardy und Maria noch für ein Erinnerungsfoto.

Aug.

11

Leseerfahrungen

Kategorie Clubabend | Kommentare deaktiviert für Leseerfahrungen

Wie schon vor einem Jahr stellten beim heutigen Clubabend die Andymon-Mitglieder die interessantesten Bücher vor, die sie im vergangenen Jahr gelesen haben. Dabei ist eine recht gemischte Empfehlungsliste zusammengekommen, die sowohl aus aktuellen als auch aus deutlich älteren Werken besteht. Die nachfolgende Liste stellt weder ein Ranking noch eine bestimmte Reihenfolge dar, sondern ist lediglich eine Auflistung der ausführlicher vorgestellten Titel. In einem Fall handelt es sich sogar um einen Spielfilm (Planet der Stürme), der schon seit langer Zeit nicht mehr im Fernsehen gezeigt wurde und auf dem Sender arte wohl erstmals in einer HD-Fassung zu sehen war. Eine Kuriosität am Rande: Der Film wurde in einer bearbeiteten und neu geschnittenen Fassung auch in den USA gezeigt und kann auf Youtube in voller Länge angeschaut werden.

Wie schon vor einem Jahr stellten beim heutigen Clubabend die Andymon-Mitglieder die interessantesten Bücher vor, die sie im vergangenen Jahr gelesen haben. Dabei ist eine recht gemischte Empfehlungsliste zusammengekommen, die sowohl aus aktuellen als auch aus deutlich älteren Werken besteht. Die nachfolgende Liste stellt weder ein Ranking noch eine bestimmte Reihenfolge dar, sondern ist lediglich eine Auflistung der ausführlicher vorgestellten Titel. In einem Fall handelt es sich sogar um einen Spielfilm (Planet der Stürme), der schon seit langer Zeit nicht mehr im Fernsehen gezeigt wurde und auf dem Sender arte wohl erstmals in einer HD-Fassung zu sehen war. Eine Kuriosität am Rande: Der Film wurde in einer bearbeiteten und neu geschnittenen Fassung auch in den USA gezeigt und kann auf Youtube in voller Länge angeschaut werden.

- Dmitry Glukhovsky: Metro 2035 (Heyne)

- Adrian J Walker: Am Ende aller Zeiten (FISCHER Tor)

- Joe R. Lansdale: Gekreuzigte Träume (FESTA)

- Weltraum- und Planetenabenteuer von Hanns Kneifel, James H. Schmitz und Stanley G. Weinbaum (Heftausgaben und alte Taschenbücher)

- Jules Verne: Die Jagd nach dem Meteor (Piper)

- Phillip P. Peterson: Paradox – Am Abgrund der Ewigkeit (Bastei-Lübbe)

- Michel Houellebecq: Unterwerfung (DuMont)

- Peter F. Hamilton: Der Abgrund jenseits der Träume (Piper)

- Planet der Stürme (Sowjetischer Spielfilm, der kürzlich auf arte gesendet wurde)

Hier übrigens der Überblick, um welche Bücher es im vergangenen Jahr ging.

Juli

14

Die Berliner SF-Verlage und ihre Neuerscheinungen

Kategorie Clubabend | Kommentare deaktiviert für Die Berliner SF-Verlage und ihre Neuerscheinungen

Es ist schon fast eine Tradition, dass einmal im Jahr der unserem Club eng verbundene Golkonda Verlag seine Neuerscheinungen vorstellt, einen Ausblick auf die Planung gibt und Fragen beantwortet.

Doch in diesem Jahr stellten gleich zwei weitere Verlage ihre Bücher vor. Der traditionsreiche Leipziger Phantasik-Verlag FESTA hat seit Anfang April quasi eine »Außenstelle Berlin«. Auch wenn ein großer Teil des Verlagsprogramms zur Horror-Literatur gezählt werden kann, so erscheint bei FESTA eine nicht unbeträchtliche Anzahl von Büchern aus den Bereichen Science Fiction, Fantasy und klassischer Phantastik, über die Hardy Kettlitz berichtete.

FISCHER Tor geht im Herbst 2016 an den Start und bringt die weltbekannte SF- und Fantasy-Traditionsmarke Tor nach Deutschland. Lektor Andy Hahnemann erzählte, worauf sich die Leser freuen können.

Und hier die Titel, die auf das größte Interesse beim Clubabend gestoßen sind:

Golkonda

Robert Silverberg (Hrsg.): Science Fiction Hall of Fame 1

Christian von Aster: Allerfeinste Merkwürdigkeiten

Jo Walton: Der Tag der Lerche

Joe R. Lansdale: Hap & Leonard – Rote Rache

FESTA

Robert E. Howard: Conan

John W. Campbell: Das Ding aus einer anderen Welt

M R. James: Sämtliche Geistergeschichten

Frank Festa & Edward Lee (Hrsg.): Extreme Horror – Die Anthologie

FISCHER Tor

Adrian J Walker: Am Ende aller Zeiten

Dietmar Dath: Venus siegt

Becky Chambers: Der lange Weg zu einem kleinen zornigen Planeten

Ursula K. Le Guin: Freie Geister

Und hier noch zwei Tipps außer der Reihe, über die wir uns unterhalten hatten:

Simon Weinert: Tassilo, der Mumienabrichter

Frank Hebben: Der Algorithmus des Meeres

Juni

9

Ein Urgetüm der Science-Fiction: Percy Gregs »Across the Zodiac« (1880)

Kategorie Clubabend | Kommentare deaktiviert für Ein Urgetüm der Science-Fiction: Percy Gregs »Across the Zodiac« (1880)

Im ersten Teil seines Vortrages beim heutigen Clubabend verhalf uns Harun Raffael zu einem Überblick über die Raumfahrtliteratur des 19. Jahrhunderts jenseits der bekannten Werke von Edgar Allan Poe (»Das unvergleichliche Abenteuer eines gewissen Hans Pfaall«) und Jules Verne (Reise zum Mond).

Im ersten Teil seines Vortrages beim heutigen Clubabend verhalf uns Harun Raffael zu einem Überblick über die Raumfahrtliteratur des 19. Jahrhunderts jenseits der bekannten Werke von Edgar Allan Poe (»Das unvergleichliche Abenteuer eines gewissen Hans Pfaall«) und Jules Verne (Reise zum Mond).

Im zweiten Teil ging es dann ganz konkret um ein weiteres Urgetüm der Science Fiction, nämlich Percy Gregs Roman Across the Zodiac (1880; dt. Jenseits des Zodiakus). Es handelt sich dabei um die erste Planetenreise des 19. Jahrhunderts, die man echte Science Fiction nennen kann, die erste Marsfahrt von Menschen im Science-Fiction-Zeitalter und die erste und alleinige Schilderung einer Mars-/Venuszivilisation im 19. Jahrhundert, die gedanklichen Tiefgang bieten kann (vor Kurd Laßwitz’ Roman Auf zwei Planeten, 1898). Obendrein die erste interplanetare Liebesgeschichte. Und es ist auch der erste Planetenroman, der ins Deutsche übersetzt wurde. Die Übersetzung erschien nicht nur 1882 auf Deutsch, sondern auch noch ein zweites Mal im Verlag Dieter von Reeken, der seit vielen Jahren auf verdienstvolle Weise Klassiker der phantastischen Literatur neu zugänglich macht. Allerdings ist diese Ausgabe auch schon längst vergriffen und nicht als E-Book verfügbar. Der englische Originaltext allerdings ist bei den großen E-Book-Händlern sogar kostenlos verfügbar.

Mai

12

Hugo Awards: von William Gibson bis Dan Simmons

Kategorie Clubabend | Kommentare deaktiviert für Hugo Awards: von William Gibson bis Dan Simmons

Kürzlich wurde das Buch Die Hugo Awards 1953–1984 von Hardy Kettlitz für den Kurd Laßwitz Preis nominiert. Demnächst erscheint der zweite Band und Hardy hat beim heutigen Clubabend schon einen Vorgeschmack darauf gegeben, indem er über die Hugo-Preisträger aus den späten Achtziger und frühen Neunziger Jahren berichten. Besonders interessant sind die preisgekrönten SF-Sachbücher, die man selbst in Augenschein nehmen konnte, zum Beispiel Michael Whelans Works of Wonder, The World Beyond the Hill von Alexei und Cory Panshin, die gesammelten Cartoons von Charles Addams oder Die Bewegung von Licht in Wasser von Samuel R. Delany.

Kürzlich wurde das Buch Die Hugo Awards 1953–1984 von Hardy Kettlitz für den Kurd Laßwitz Preis nominiert. Demnächst erscheint der zweite Band und Hardy hat beim heutigen Clubabend schon einen Vorgeschmack darauf gegeben, indem er über die Hugo-Preisträger aus den späten Achtziger und frühen Neunziger Jahren berichten. Besonders interessant sind die preisgekrönten SF-Sachbücher, die man selbst in Augenschein nehmen konnte, zum Beispiel Michael Whelans Works of Wonder, The World Beyond the Hill von Alexei und Cory Panshin, die gesammelten Cartoons von Charles Addams oder Die Bewegung von Licht in Wasser von Samuel R. Delany.

Apr.

14

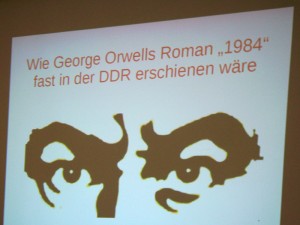

Wie George Orwells Roman »1984« fast in der DDR erschienen wäre

Kategorie Clubabend | Kommentare deaktiviert für Wie George Orwells Roman »1984« fast in der DDR erschienen wäre

Wolfgang berichtete beim heutigen Clubabend darüber, dass der Verlag Volk und Welt tatsächlich plante Orwells Roman 1984 in der DDR im Jahr 1990 herauszugeben. Mit dem Ullstein Verlag war bereits eine Auflage von 3.000 Exemplaren vertraglich vereinbart. Aufgrund ausführlicher Recherchen belegte Wolfgang, wie es dazu kam, dass ein »antikommunistisches Hetzwerk« auf die Publikationsliste eines DDR-Verlages gelangte und wie sich der Blick auf Orwell seit dem Erscheinen von 1984 vierzig Jahre zuvor wandelte. Wolfgang hat mit Zeitzeugen gesprochen, sich durch zahlreiche Archive gewühlt (Bundesarchiv, Stasi-Archiv, Zeitungsarchiv, Literaturarchiv; nur das Archiv des US-Außenministeriums war nicht in der Lage, relevante Dokumente beizubringen) und erzählte die spannende Geschichte einer Fast-Edition.

Wolfgang berichtete beim heutigen Clubabend darüber, dass der Verlag Volk und Welt tatsächlich plante Orwells Roman 1984 in der DDR im Jahr 1990 herauszugeben. Mit dem Ullstein Verlag war bereits eine Auflage von 3.000 Exemplaren vertraglich vereinbart. Aufgrund ausführlicher Recherchen belegte Wolfgang, wie es dazu kam, dass ein »antikommunistisches Hetzwerk« auf die Publikationsliste eines DDR-Verlages gelangte und wie sich der Blick auf Orwell seit dem Erscheinen von 1984 vierzig Jahre zuvor wandelte. Wolfgang hat mit Zeitzeugen gesprochen, sich durch zahlreiche Archive gewühlt (Bundesarchiv, Stasi-Archiv, Zeitungsarchiv, Literaturarchiv; nur das Archiv des US-Außenministeriums war nicht in der Lage, relevante Dokumente beizubringen) und erzählte die spannende Geschichte einer Fast-Edition.

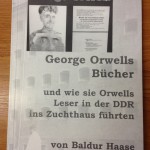

Ein interessantes Detail ist übrigens, dass tatsächlich Bürger der DDR dafür verurteilt wurden, dass sie Orwells Roman gelesen bzw. besessen haben. Geschildert werden diese Fälle in der hier abgebildeten Broschüre George Orwells Bücher und wie sie Orwells Leser ins Zuchthaus führten von Baldur Haase, das 2005 vom Landesbeauftragten des Freistaats Thüringen für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR herausgegeben wurde.

Ein interessantes Detail ist übrigens, dass tatsächlich Bürger der DDR dafür verurteilt wurden, dass sie Orwells Roman gelesen bzw. besessen haben. Geschildert werden diese Fälle in der hier abgebildeten Broschüre George Orwells Bücher und wie sie Orwells Leser ins Zuchthaus führten von Baldur Haase, das 2005 vom Landesbeauftragten des Freistaats Thüringen für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR herausgegeben wurde.

März

10

»Schule der Arbeitslosen« von Joachim Zelter – Willkommen im Überwachungsstaat

Kategorie Clubabend | Kommentare deaktiviert für »Schule der Arbeitslosen« von Joachim Zelter – Willkommen im Überwachungsstaat

Beim heutigen Clubabend stellte Christian Schobeß den Roman Schule der Arbeitslosen von Joachim Zelter ausführlich vor. Obwohl das Buch bereits 2006 erschienen ist, spielt es doch in unserer Gegenwart, dem Jahr 2016, und der Autor erweist sich als sehr hellsichtig.

Eine Gruppe von Arbeitslosen fährt mit einem Bus der Bundesagentur für Arbeit zu einem neuen Schulungszentrum, genannt »Sphericon«. Abgeschnitten von ihren Familien, Freunden und Bekannten sollen sie innerhalb von wenigen Monaten mehrere Bewerbungstrainings durchlaufen und die Chance auf neue Arbeit erhalten. Doch vor Ort funktionieren die Maßnahmen wie eine Art Gehirnwäsche: Die Menschen sind nur noch bloße Versuchsobjekte. Vor allem zu dem Zeitpunkt, als eine einzige Stelle für einen Trainer bei »Sphericon« ausgeschrieben wird.

Ganz sicher handelt es sich nicht um einen »typischen« Science-Fiction-Roman, dennoch fühlt sich der Genreleser auf sehr positive Weise an die eine oder andere klassische Dystopie erinnert.

Als Kontrastprogramm zu Zelters Roman stellte Lothar Powitz im Anschluss einen Kurzfilm aus der Frühzeit des US-Fernsehens vor, nämlich die originelle Folge »The Great Silence« aus der Fernsehserie Tales of Tomorrow, die am 20. Februar 1953 live gesendet wurde. Übrigens sind zahlreiche Folgen der Serie sowie der gleichnamigen Radioshow nicht nur auf youtube, sondern auch im Internetarchiv archive.org zu finden und kostenfrei anzuhören bzw. anzusehen.

« zurück — weiter »